之前博文中關于CNN的模型訓練功能上是能實現,但是研究CNN模型內部結構的時候,對各個權重系數

# Input Layer

x = tf.placeholder('float',[None,784])

y_ = tf.placeholder('float',[None,10])

# First Layer

W_conv1 = weight_variable([5,5,1,32])

b_conv1 = bias_variable([32])

x_image = tf.reshape(x,[-1,28,28,1])

h_conv1 = tf.nn.relu(conv2d(x_image,W_conv1) + b_conv1)

h_pool1 = max_pool_2x2(h_conv1)

# Second Layer

W_conv2 = weight_variable([5,5,32,64])

b_conv2 = bias_variable([64])

h_conv2 = tf.nn.relu(conv2d(h_pool1,W_conv2) + b_conv2)

h_pool2 = max_pool_2x2(h_conv2)

# Connect Layer

W_fc1 = weight_variable([7*7*64,1024])

b_fc1 = bias_variable([1024])

h_pool2_flat = tf.reshape(h_pool2,[-1,7*7*64])

h_fc1 = tf.nn.relu(tf.matmul(h_pool2_flat,W_fc1) + b_fc1)

# Dropout Layer

keep_prob = tf.placeholder("float")

h_fc1_drop = tf.nn.dropout(h_fc1,keep_prob)

# Output Layer

W_fc2 = weight_variable([1024,10])

b_fc2 = bias_variable([10])這段程序,是mnist_test2.py中關于Tensorflow Graph建立的代碼,里面為所有使用到的Variables都分配了指定的大小。例如x通過placeholder預留了None*784大小的shape(None會隨著batch獲得的數據個數而改變),第1層的卷積系數W_conv1是5*5*1*32大小的shape,后面不再贅述。

有些shape比如輸入的xNone*784的784是28*28個8位灰度值的shape,y_是None*10個數字分類的shape,輸出的b_fc2是對應10個輸出種別的偏差。但是對其他參數的話,我就不由要問:①這么做是為何呢?②如果不這么設置參數行不行呢?③如果我換1套數據集,參數還是這么設置么?

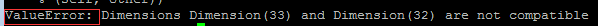

先回答第2個問題吧,不行。如果隨便更換參數,換的對可能能跑通,但是影響性能,但是更多的時候會是下面的結果:

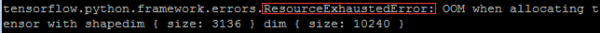

在回答第1個問題之前,建議大家瀏覽1下2012年NIPS上做ImageNet的文獻1和解釋LaNet5的CNN模型的PPT,如果時間不夠用的話,也能夠直接看1下qiaofangjie的中文參數解析。里面可以先對LeNet5的參數有個大概了解。下面我對比著經典的圖,大體歸納1下:

CNN里的層,除輸入/輸出層以外,把隱含層又分成了卷積層、池化層、和全連接層。3者的作用及介紹也能夠參考小新的貓的理解。卷積層會對原始輸入數據做加權求和的處理,學過通訊的同學1定對1維線性卷積里面“錯位相乘相加”很熟習(諒解我強行奶1口原來的專業(yè)),這里就是線性卷積在2維里面的推行。池化層是為了減小模型復雜度,通過降采樣(又是通訊里有概念我會亂講?)縮小特點圖的尺寸。全連接層是將終究高度抽象化的特點圖與輸出直接進行的全連接,這與入門級MNIST庫的模型訓練做的事兒是1樣的,1個簡單的全映照。

具體的看,第1個卷積層C1對32*32的輸入數據(假定成1個矩陣,其中每一個元素代表當前位置像素點灰度值的強弱)進行2維加權相加

其中上標

(此處補零采取了VALID模式,這個問題后面會接著說)。我們假定卷積器的權重矩陣是1個5*5的,相當于對5*5的輸入數據,與5*5的卷積器卷積后,得到了1*1的數值,如果是5*6的原始數據,卷積后會得到1*2的輸出,所以推行到32*32的數據,輸出會得到28*28的尺寸。再推行1下就會得到:

輸出寬度=輸入寬度-(卷積器寬度⑴)

輸出高度=輸入高度-(卷積器高度⑴)

至于為何1幅輸入會得到6組對應的卷積輸出呢?這個問題對我來講還說不清楚,只能暫時理解為1幅輸入的6個不同的特點(Hinton老師講家譜樹的時候就用了6個對應特點表示是英國人還是意大利,是爺爺輩兒還是孫子輩兒等),比如輸入是不是有圓圈形狀,邊沿是不是明確,是不是有紋理特點等。這個問題后面的話有可能會可視化驗證1下,目前只能這么理解了。

接下來第2個池化層S2,對6*28*28的特點圖進行下采樣得到了6*14*14的池化層特點圖,主要是由于其中采取每2*2的塊兒進行1次容和統計,并且塊與塊兒直接不交疊,掐指1算還真是(28/2*28/2),池化操作并沒有增加特點維度,只是單純的下采樣。

在后面的那層卷積層C3的shape也能夠理解了,對14*14的特點輸入,輸出10*10的特點圖,并且此時把6個特點抽象到了更多的16個特點。下面的S4就不說了。

看1下C5,這里又來了問題了,暫時還不能理解,為何會出現120這個數字,暫且擱置。1般CNN中的全連接層,我見到的都是1⑵層,并且兩個層的shape是1致的。比如這里都是120,文獻1中全是2048。

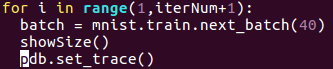

ok,以上就是對LeNet5的參數理解,下面我們來看1下MNIST程序中的各個參數。首先,建議使用以下代碼,在跑通的程序中,方便查看每一個變量的shape,具體代碼以下:

def showSize():

print "x size:",batch[0].shape

#print "x_value",batch[0]

print "y_ size:",batch[1].shape

#print "y_example",batch[1][0]

#print "y_example",batch[1][9]

#print "y_example",batch[1][10]

print "w_conv1 size:",W_conv1.eval().shape

print "b_conv1 size:",b_conv1.eval().shape

print "x_image size:",x_image.eval(feed_dict={x:batch[0]}).shape

print "h_conv1 size:",h_conv1.eval(feed_dict={x:batch[0],y_:batch[1],keep_prob:1.0}).shape

print "h_pool1 size:",h_pool1.eval(feed_dict={x:batch[0],y_:batch[1],keep_prob:1.0}).shape

print "w_conv2 size:",W_conv2.eval().shape

print "b_conv2 size:",b_conv2.eval().shape

print "h_conv2 size:",h_conv2.eval(feed_dict={x:batch[0],y_:batch[1],keep_prob:1.0}).shape

print "h_pool2 size:",h_pool2.eval(feed_dict={x:batch[0],y_:batch[1],keep_prob:1.0}).shape

print "w_fc1 size:",W_fc1.eval().shape

print "b_fc1 size:",b_fc1.eval().shape

print "h_pool2_flat size:",h_pool2_flat.eval(feed_dict={x:batch[0],y_:batch[1],keep_prob:1.0}).shape

print "h_fc1 size:",h_fc1.eval(feed_dict={x:batch[0],y_:batch[1],keep_prob:1.0}).shape

print "h_fc1_drop size:",h_fc1_drop.eval(feed_dict={x:batch[0],y_:batch[1],keep_prob:1.0}).shape

print "w_fc2 size:",W_fc2.eval().shape

print "b_fc2 size:",b_fc2.eval().shape

print "y_conv size:",y_conv.eval(feed_dict={x:batch[0],y_:batch[1],keep_prob:1.0}).shape

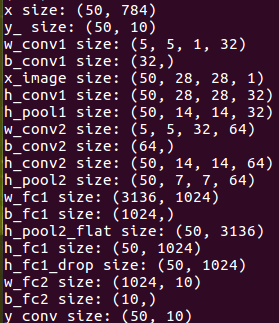

像這樣插在每次循環(huán)中,然后,我們可以試運行1下看看結果

這個小函數寫的時候要注意,對Tensor類型的Variable,并沒有shape這個屬性,必須在每一個Tensor.eval()才可使用.shape屬性,而Tensor.eval()的話,就需要feed_dict1個依賴值才可以取得tensor實例,否則Tensor對象只是1個代號而已。

在輸入50個batch的時候可以看到輸入,輸出shape不說了,w_conv1觸及到tf.conv2d的用法,具體可以參考官方文檔,這里的前兩個5對應的卷及系數shape,第3個參數1表示輸入通道,對應輸入數據只有灰度值1個特點,或說是對應LeNet分析中1幅圖,最后1個32是輸出通道數,表示輸出32組特點。

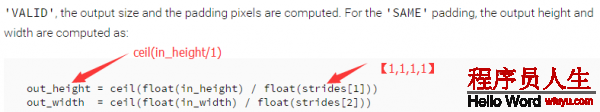

稍等,對MNIST的28*28的輸入數據,經過第1層卷積C1,為什么輸出的h_conv1還是28*28的維度,而不是剛剛推論中的24*24呢?這我也研究了好久,緣由在于tf.conv2d函數的參數指定了padding類型為“SAME”,這個參數的作用在官方文檔中直接決定了輸出的shape,截選以下:

這只是數值上說明了,具體的緣由小新的貓的理解說的非常明白,他還對照了Matlab和Tensorflow對Padding參數的不同選項,可以視具體的利用環(huán)境在做測試。

最后看1下全連接層的參數w_fc1,對接上面的卷基層輸出,第1個參數是池化后7*7的尺寸*64組特點,第2個參數與LeNet的1201致,是輸出給全連接的參數。

現在看來,與卷積,池化相干的shape變化應當是可以理解了,不過還有兩種參數不理解:

①是卷積層的特點數,為何LeNet里面兩層卷積層的特點會是6和16,而MNIST是32和64,按道理MNIST是28*28的數據輸入,還小于LeNet的32*32呢,卻有著更高的特點維度。

②全連接層的參數,LeNet里面用的2個120參數的,而MNIST里面全連接卻有1024個參數。

這些問題也問過Tensorflow群里群友,問到的都說是經驗問題,需要自己掌控,真的是這樣哇?這兩個參數的選擇難道只是個工程經驗問題嘛?我目前的理解的話只能1邊繼續(xù)看資料,1邊工程做實驗測試1下模型收斂速度啦。結合TensorBoard可視化應當后者會給我個答案。

這篇文章,對CNN的網絡中參數的shape做了分析,希望能對大家理解起來有所幫助,至于文中說到的兩個參數遺留問題,也希望有大神能不吝指教呀。

PS:我必須要吐槽!CSDN為何只能保存1個草稿,我寫第1篇博文的時候突然覺得應當把這個問題剝離出來先講1講,結果之前那篇的草稿就沒有了!那也是1個半小時的思路整理啊!不過也怪自己沒有備份。TAT